人材版伊藤レポート2.0 ダイジェスト版 じんざいばんいとうれぽーといってんぜろ だいじぇすとばん

近年、急速な技術革新やビジネス環境の変化に伴い、企業にとって「リスキリング」の重要性が高まっています。リスキリングとは、従業員の既存のスキルを更新し、新しい能力を身につけさせることで、変化する職場のニーズに適応させるだけでなく、新しい業務や職業にも対応できるようにする取り組みです。

企業の人材戦略の重要性が増す中で注目を集めているのが「人材版伊藤レポート」です。

本用語集は、改訂版「人材版伊藤レポート2.0」をダイジェスト形式でまとめました。

人材版伊藤レポートの全体解説は「リスキリング用語集:人材版伊藤レポート」をご覧ください。

目次

「人材版伊藤レポート」をひとことでいうと?

人材版伊藤レポートとは、「会社の価値を長期的に高めるには、従業員の能力や経験、知識といった「人」に関する資産を大切にし、戦略的に活用することが重要」という考え方を広めるために経済産業省が発表した報告書です。

人材版伊藤レポート2.0 の基本概念

2020年9月、経済産業省は企業の人材戦略に関する画期的な指針として、初版「人材版伊藤レポート」を、2022年5月に人材版伊藤レポート2.0を発表しました。

人材版伊藤レポート2.0は、初版の人材版伊藤レポート1.0(ここでは、初版の人材版伊藤レポートを人材版伊藤レポート1.0と表記しています)で示された理論的な枠組みを基盤とし、より実務的なアプローチを提示する報告書です。具体的な行動指針や、KPI【1】を活用した測定方法などを示すとともに、「実践事例集」を通じて他社の取り組みを知ることで、人的資本経営【2】の実践を支援するガイドとしてまとめられています。

人材版伊藤レポート2.0 の主な提言

経営戦略と人材戦略一体化の具体策

企業の経営戦略と人材戦略を密接に連携させることで、持続的な企業価値の向上を実現します。具体的には、経営目標の達成に必要な人材要件の特定から、育成計画の策定、評価制度の設計まで、一貫した戦略的アプローチを提示しています。

実践的なKPIと測定方法の提示

人的資本への投資効果を定量的に評価するための具体的な指標と測定方法を提供しています。従業員エンゲージメント【3】、スキル開発の進捗度、生産性向上など、多面的な評価基準を設定し、その測定手法を詳細に解説しています。

具体的な成功事例の紹介

様々な業界や規模の企業における実践例を豊富に掲載し、それぞれの取り組みにおける成功要因や課題解決方法を具体的に解説しています。これにより、各企業が自社の状況に合わせた効果的な施策を検討することができます。

人材版伊藤レポート2.0が提言する実践手法

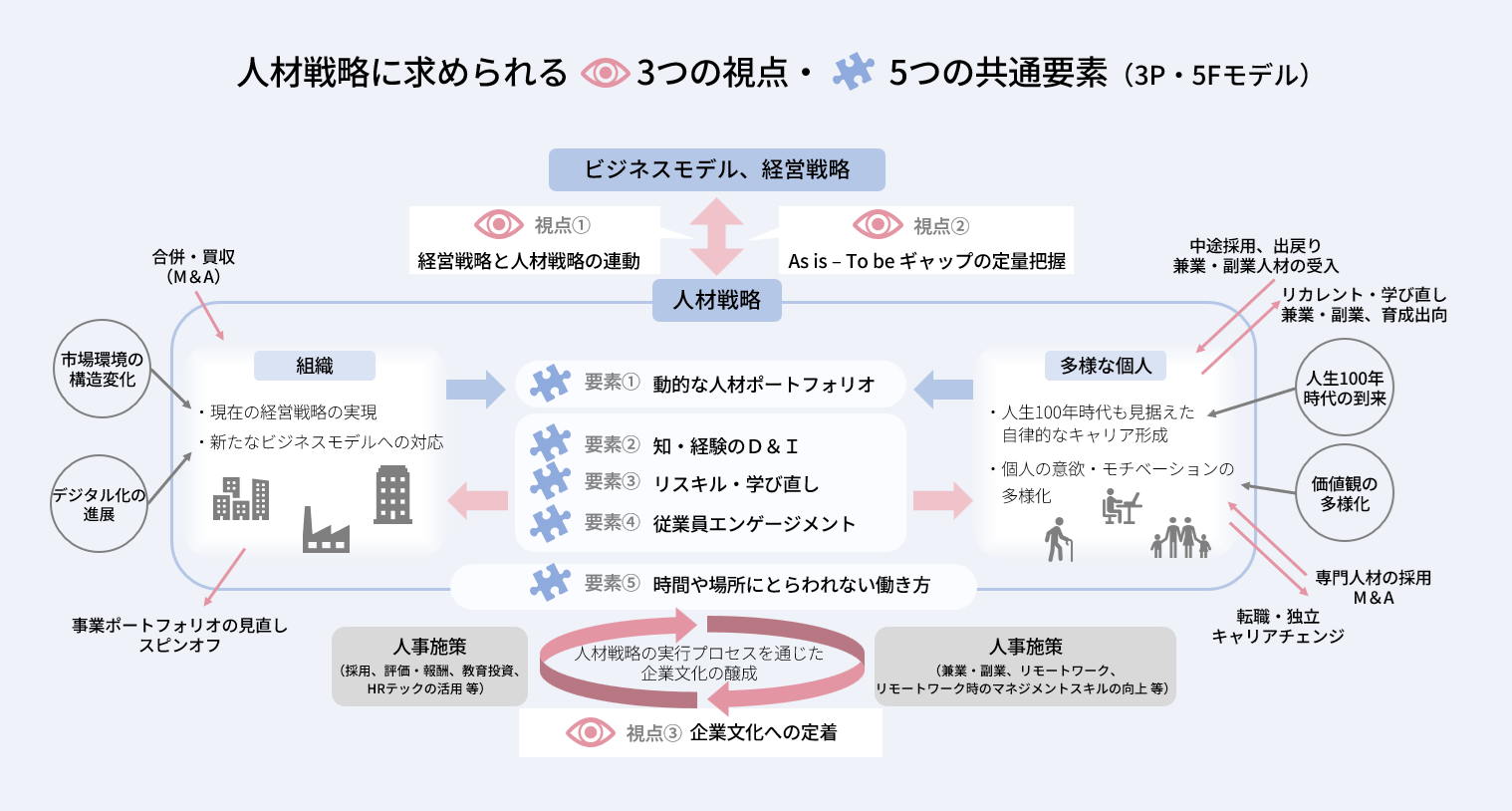

「人材版伊藤レポート1.0」で示した3つの視点・5つの共通要素からなるフレームワークは、人的資本経営の基本的な考え方を体系化し、多くの企業の人材戦略立案に重要な指針を提供しました。

出典:持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 報告書 ~ 人材版伊藤レポート ~

「人材版伊藤レポート2.0」では、この3つの視点・5つの共通要素の枠組みをベースに、その内容をより深く発展させ、人的資本経営の具体的な実践方法とポイントを8つの項目として示しています。

経営戦略と人材戦略を連動させるための取り組み

経営戦略と人材戦略の連動は、企業の持続的な価値創造の根幹となる要素です。

特に、CHRO【4】の設置と全社的経営課題の抽出が最も重要な第一歩となります。経営トップと人材戦略の責任者による深い対話を通じた課題抽出が、両戦略の効果的な連動を実現する鍵となります。以下の取り組みは、このような戦略的連動を実現するための実践的なステップを示しています。

- CHROの設置

- 全社的経営課題の抽出

- KPIの設定、背景・理由の説明

- 人事と事業の両部門の役割分担の検証、人事部門のケイパビリティ【5】向上

- サクセッションプラン【6】の具体的プログラム化

- 指名委員会委員長への社外取締役の登用

- 役員報酬への人材に関するKPIの反映。

「As is – To be ギャップ」の定量把握のための取り組み

「As is – To be ギャップ」とは、現状(As is)と目指すべき姿(To be)との間の差異のことです。人材戦略において、この差異を定量的に把握することは、効果的な戦略実行のために重要とされています。以下の取り組みは、現状と目標のギャップを明確に理解し、その解消に向けた具体的なアクションを示しています。

- 人事情報基盤の整備

- 動的な人材ポートフォリオ計画に基づいた目標設定や達成までの期間の設定

- 定量把握する項目の一覧化

企業文化への定着のための取り組み

企業文化を組織全体に浸透させ、持続的な成長を実現するためには、明確な方針と具体的な行動計画が不可欠です。強固な企業文化は、従業員のモチベーション向上、意思決定の一貫性、組織の結束力強化につながり、最終的に企業の競争優位性を高めます。以下の取り組みは、企業文化の定着を促進し、組織の一体感を醸成するための実践的なステップを示しています。

- 企業理念、企業の存在意義、企業文化の定義

- 社員の具体的な行動や姿勢への紐付け

- CEO【7】、CHROと社員の対話の場の設定

動的な人材ポートフォリオ計画の策定と運用

人材ポートフォリオ【8】の戦略的な計画と運用は、組織の成長と競争力の維持において極めて重要な役割を果たします。特に、事業環境の急速な変化に対応し、必要なスキルや人材を適切なタイミングで確保・育成することで、新たな事業機会の創出や既存事業の強化が可能となります。以下の取り組みは、人材ポートフォリオ管理を実現するための具体的なステップを示しています。

- 将来の事業構想を踏まえた中期的な人材ポートフォリオのギャップ分析

- ギャップを踏まえた、平時からの人材の再配置、外部からの獲得

- 学生の採用・選考戦略の開示

- 博士人材等の専門人材の積極的な採用

知・経験のダイバーシティ&インクルージョン【9】のための

取り組み

組織の多様性と包摂性を高めることは、異なる視点や経験を持つ人材が協働することで、新しいアイデアや解決策を生み出し、市場の変化に柔軟に対応できる組織づくりを実現します。多様な人材が持つ独自の知見や視点を活かすことで、イノベーションの創出と持続的な成長が促進されます。以下の取り組みは、ダイバーシティ&インクルージョンを実現するための実践的なステップを示しています。

- キャリア採用や外国人の比率・定着・能力発揮のモニタリング

- 課長やマネージャーによるマネジメント方針の共有

リスキル・学び直しのための取り組み

急速な技術革新とビジネス環境の変化により、企業の競争力維持には従業員のスキルアップデートと新しい能力開発が極めて重要です。特に、AIやデジタル技術の進展により、継続的な学習による人材価値の向上が企業の持続的成長の鍵となっています。以下の取り組みは、リスキリング【10】と継続的な学習を促進するための実践的なステップを示しています。

- 組織として不足しているスキル・専門性の特定

- 社内外からのキーパーソンの登用、当該キーパーソンによる社内でのスキル伝播

- リスキル【11】と処遇や報酬の連動

- 社外での学習機会の戦略的提供(サバティカル休暇【12】、留学等)

- 社内起業・出向起業等の支援

社員エンゲージメントを高めるための取り組み

従業員のエンゲージメントを高めることは、組織の生産性向上と持続的な成長において重要な要素です。高いエンゲージメントを持つ従業員は、自発的な業務改善、提案、チームの一体感を高め、組織全体のパフォーマンスを向上させます。また、離職率の低下やブランド価値の向上にもつながります。以下の取り組みは、社員のエンゲージメントを向上させるための実践的なステップを示しています。

- 社員のエンゲージメントレベルの把握

- エンゲージメントレベルに応じたストレッチアサインメント【13】

- 社内のできるだけ広いポジションの公募制化

- 副業・兼業等の多様な働き方の推進

- 健康経営【14】への投資と Well-being【15】 の視点の取り込み

時間や場所にとらわれない働き方を進めるための取り組み

柔軟な働き方を実現することは、生産性の向上と従業員のWell-beingの両立において重要な要素です。特に、少子高齢化による労働力不足や、多様な人材の活用が求められる現代において、柔軟な働き方の実現は企業の持続的な成長と人材確保の鍵となっています。また、ワークライフバランス【16】の向上は、従業員の創造性や革新性を高め、結果として企業の競争力強化にもつながります。以下の取り組みは、場所や時間に縛られない新しい働き方を実現するための実践的なステップを示しています。

- リモートワークを円滑化するための、業務のデジタル化の推進

- リアルワークの意義の再定義と、リモートワークとの組み合わせ

参考リンク:人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書 ~ 人材版伊藤レポート2.0|経済産業省

人材版伊藤レポート1.0と2.0の比較

人材版伊藤レポートは、2020年に初版が、2022年に2.0版が公開されました。各版は異なる視点を持っています。以下の表で各版の主要な違いをまとめました。この比較は、人的資本経営の概念がどのように発展し、より実践的なアプローチへと移行したかを示しています。

| 項目 | 人材版伊藤レポート1.0 | 人材版伊藤レポート2.0 |

| 目的 | 人的資本を見える化する基盤構築 | 人的資本経営を浸透させる実践手法 |

| 特徴 | 基本的な概念レベル | 具体的な実務レベル |

| 手法 | フレームワークを提案 | KPIや成功事例を元に実践手法 |

| 対象 | 主に大企業向け | 中小企業を含むすべての企業規模 |

まとめ

人材版伊藤レポート2.0は、経営戦略と人材戦略を効果的に連携させるための実践的なアイディア集として作成されました。1.0版の理論的な枠組みを具体的な実践へと発展させ、明確な行動指針を示しています。特に、人的資本経営に不可欠なKPIと成功事例を詳細に提示することで、実用性の高いガイドラインとなっています。

さらに、2.0版は中小企業から大企業まで、あらゆる規模の企業が活用できる実務的な内容となっているのが特徴です。企業経営、従業員の意識、国の政策が一体となって進化することで、日本企業全体の人的資本経営の質的向上が期待されています。

参考リンク:リスキリング用語集:人材版伊藤レポート1.0ダイジェスト版

関連用語

【1】KPI (Key Performance Indicator)

組織や個人の業績を評価するための主要な指標。目標達成度や効率性を測定し、戦略的な意思決定や改善活動の基準となる。

【2】人的資本経営(リスキリング用語集①)

従業員を単なるコストではなく、企業の成長と価値創造の源泉となる重要な資産として捉え、戦略的に活用する経営手法。

【3】エンゲージメント(Engagement)(リスキング用語集⑧)

従業員の仕事や組織に対する熱意、関与度を表す概念。生産性向上や離職率低下につながり、組織の成長に重要な要素。

【4】CHRO (Chief Human Resources Officer)(リスキング用語集⑨)

最高人事責任者。企業の人材戦略を統括し、組織全体の人的資本管理を担当する重要な経営幹部。

【5】ケイパビリティ(Capability)

組織や個人が持つ能力や実行力のこと。業務を遂行するために必要な知識、スキル、経験の総合的な力を指す。

【6】サクセッションプラン(Succession Plan)

重要なポジションの後継者育成計画。組織の継続性を確保するため、将来の経営幹部や管理職を計画的に育成する取り組み。

【7】CEO(Chief Executive Officer)

最高経営責任者。企業の経営戦略の策定と実行に責任を持ち、組織全体の意思決定を行う最高位の経営者。

【8】人材ポートフォリオ

組織内の人材をスキル、経験、役割などから分析し、最適な配置と活用を図る戦略的アプローチ。

【9】ダイバーシティ&インクルージョン

多様な背景や価値観を認め、尊重し、それぞれの個性や能力を活かす組織づくりの考え方。

【10】リスキリング(Reskilling)

従業員に新しいスキル、能力を習得させることで、職場の変化や新たな業務にも対応できるようにする取り組み。

【11】リスキル(Reskill)

従業員、個人が新しいスキル、能力を習得すること。

【12】サバティカル休暇(Sabbatical Leave)

長期勤続者に与えられる長期休暇制度。自己啓発や心身のリフレッシュを目的とし、従業員のモチベーション向上や能力開発に活用される。

【13】ストレッチアサインメント(Stretch Assignment)

従業員の現在の能力よりも少し高いレベルの課題や役割を与えること。成長機会を提供し、新しいスキルや経験を獲得させる人材育成手法。

【14】健康経営(リスキリング用語集⑪)

従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること。従業員の健康増進を通じて生産性向上や企業価値の向上を目指す経営手法。

【15】Well-being(ウェルビーイング)

身体的・精神的・社会的に良好な状態を指し、健康で満足感のある生活を送ること。企業では、従業員の健康や職場環境の向上が重要視され、持続可能な成長を支援する施策として取り入れられている。

【16】ワークライフバランス(Work-Life Balance)

仕事と私生活の調和を保ちながら両立させる考え方。企業が柔軟な働き方を提供し、従業員の生活の質と仕事の効率を向上させるために重要。