キャリアマップ きゃりあまっぷ

近年、急速な技術革新やビジネス環境の変化に伴い、企業にとって「リスキリング」の重要性が高まっています。リスキリングとは、従業員の既存のスキルを更新し、新しい能力を身につけさせることで、変化する職場のニーズに適応させるだけでなく、新しい業務や職業にも対応できるようにする取り組みです。

本用語集では「キャリアマップ」に関連する概念を初心者にもわかりやすく解説していきます。

目次

「キャリアマップ」をひとことでいうと?

キャリアマップとは、「career(キャリア)」と「map(地図)」を組み合わせた言葉で、組織内での成長経路や昇進ルートを視覚的に表現したものです。従業員が現在の位置から将来のキャリア目標に到達するために必要なスキルや経験、役職などを示したロードマップです。

キャリアマップ の基本概念

キャリアマップとは、企業内の職種ごとに必要なスキルや経験を明確にし、従業員がキャリアアップするための道筋を示したものです。これは、単なる昇進のロードマップではなく、従業員がどのようなスキルを身につけ、どのような業務を経験すれば次のステップに進めるのかを俯瞰的に可視化するためのツールです。

企業にとってキャリアマップの整備は、人材育成の効率を高め、従業員の成長をサポートする重要な施策の一つです。特に、長期的な視点でのスキルアップを促進し、従業員のモチベーション向上にもつながるため、多くの企業で導入が進んでいます。

キャリアマップとキャリアパスとの違い

キャリアマップとキャリアパス【1】は同じものと誤解しがちな概念ですが、両者には明確な違いがあり、これを理解することで効果的なキャリア開発が可能になります。

キャリアパス

主に組織内での昇進や異動の経路を示すもので、ポジションの変遷に焦点を当てています。

キャリアマップ

より広範で、ポジションだけでなく、必要なスキル、経験、能力開発などを含めた総合的な成長の道筋を視覚化したものです。

キャリアマップはキャリアパスを包含した、より包括的な概念と考えることができます。キャリアパスが「どのポジションに進むか」に焦点を当てるのに対し、キャリアマップは「そのために何が必要か」も含めて可視化するツールだと言えるでしょう。

キャリアマップが注目されている背景

近年、企業における人材育成の重要性が高まる中で、キャリアマップの活用が注目されています。その理由として、以下の要因が挙げられます。

雇用形態の変化と人材流動化

日本企業の伝統的な終身雇用制度が崩壊し、勤続年数や年齢よりも個人の専門知識や技術力が重視されるようになりました。特に若い世代では「何ができるか」を重視するようになり、キャリアアップのための転職も一般的になっています。企業は優秀な人材を引き留めるため、明確なキャリア発展の道筋と成長機会の提示が不可欠になっています。

DX(デジタルトランスフォーメーション)【2】と人材育成の必要性

AIやクラウドなどのテクノロジー導入により業務プロセスが大きく変化し、従来の仕事の進め方が通用しなくなっています。従業員はデジタルリテラシーを含む新しいスキルセット【3】を継続的に習得する必要があります。この急速な変化に対応するためには、明確なキャリアマップの策定が不可欠であり、企業は従業員の成長をサポートする体系的な仕組みを整える必要があります。

人材獲得と競争優位性

日本の生産年齢人口減少に伴い、企業間の人材獲得競争は激化しています。キャリアマップを整備することで、採用面接時に具体的な成長機会を提示でき、特に成長志向の強い若手人材にとって入社判断の重要な材料となります。また、既存社員の能力開発と長期的活躍を支援する環境整備は重要な経営課題です。

厚生労働省策定「職業能力評価基準」とキャリアマップ

職業能力評価基準

厚生労働省では、職業ごとに必要なスキルや知識を体系的に整理した「職業能力評価基準」を策定しています。職業能力評価基準とは、仕事をこなすために必要な「知識」と「技術・技能」に加えて「成果につながる職務行動例(職務遂行能力)」を、業種別、職種・職務別に整理したものです。企業はこれを参考にキャリアマップを構築することができます。

職業能力評価基準では、「知識」「技能」「成果につながる職務行動例」の三つの要素から能力を評価します。これらは「レベル1(初級)」から「レベル4(上級)」まで段階的に設定されており、キャリアの発展段階を明確にするのに役立ちます。

参考リンク:職業能力評価基準|厚生労働省

キャリアマップ

職業能力評価基準の「レベル」と自社の資格等級制度をもとに「レベル」を時間軸上に展開することにより、自社版のキャリアマップを作成することができます。

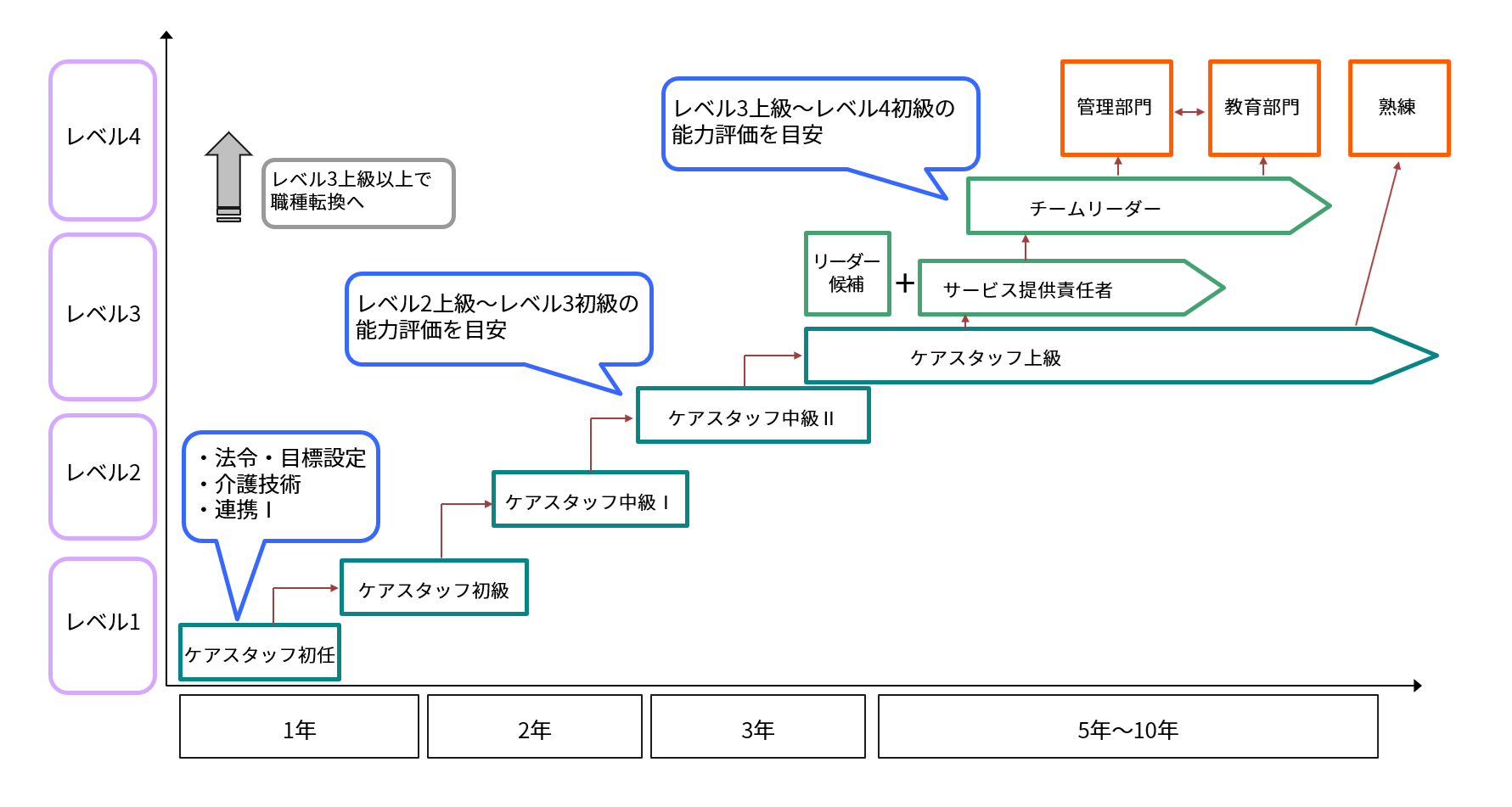

(下図はスーパーマーケット業のキャリアマップを示しています)

レベル区分

組織において期待される責任・役割の範囲と難易度により、4つの能力段階(レベル区分)に設定されています。

無料ツールを利用したキャリアマップ構築

厚生労働省のページでは、キャリアマップ、職業能力評価シートを活用するための「導入・活用マニュアル」を無料でダウンロードすることができます。このマニュアルは自社の人材育成やキャリア開発にすぐに活用できる実践的な内容となっています。

事務系職種のほか、エステティック業や警備業など16業種に対応した専門的な資料が整備されているため、業界の特性に合わせた効果的なキャリアマップを簡単に構築できます。

参考リンク:キャリアマップ、職業能力評価シートのダウンロード

キャリアマップを活用した実践企業の事例

キャリアマップでケアスタッフの育成強化〜株式会社ナイスケア

「地域のコンビニ介護屋」をキャッチフレーズに東京都周辺で訪問介護等のサービスを展開するナイスケアでは、新卒・中途採用者の経験レベルに応じた自社版キャリアマップを策定しました。

職業能力評価基準に連動した在宅介護業のキャリアマップを参考に、「ケアスタッフ初任」「ケアスタッフ初級」(レベル1)、「ケアスタッフ中級Ⅰ・Ⅱ」(レベル2~3初級)、「ケアスタッフ上級」「リーダー候補」「サービス提供責任者」(レベル3)、「チームリーダー」(レベル4)という段階的なキャリアパスを構築。特に中途採用者のスタートレベルを「ケアスタッフ中級Ⅰ」に設定するなど、実情に合わせた工夫がされています。現在は、このキャリアマップに合わせた自社版の職業能力評価シートの作成を進め、ケアスタッフの育成強化に取り組んでいます。

参考リンク:企業の取り組み事例〜株式会社ナイスケア|厚生労働省

株式会社ナイスケア

在宅介護事業におけるキャリアマップ

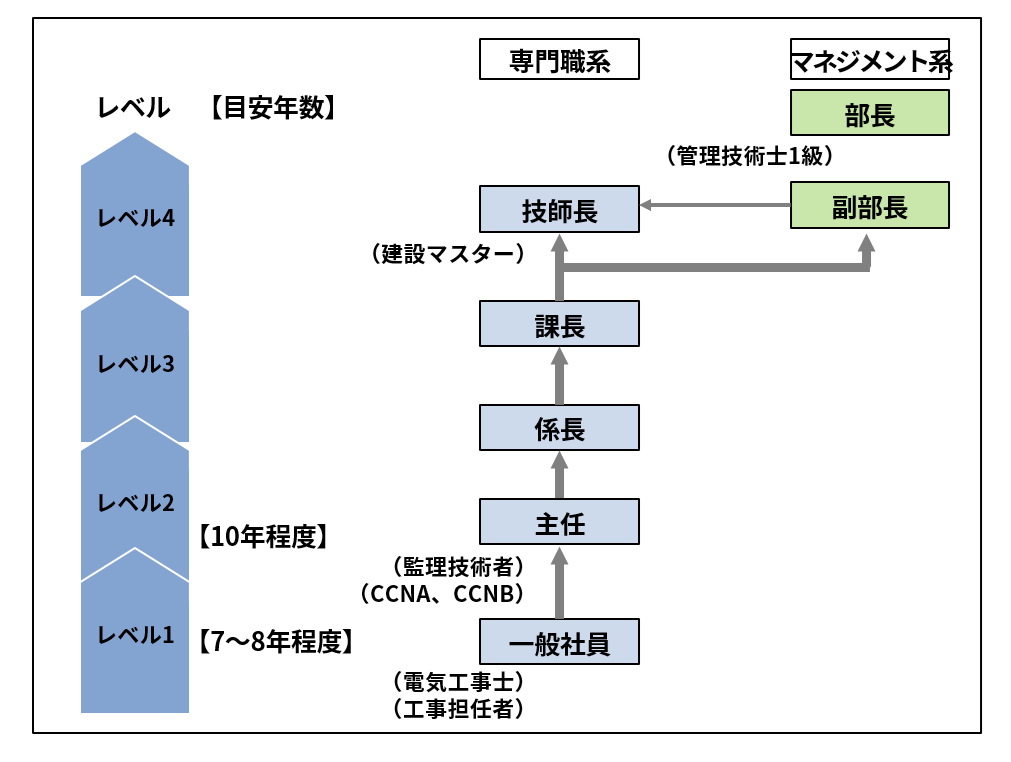

若手技術者育成における自社版キャリアマップ〜東邦通信工業株式会社

電気設備・電気通信設備の調査・設計・施工を手がける東邦通信工業では、工事数減少と工期短縮化により若手社員の技術習得機会が減少していることが課題でした。そこで、同社は厚生労働省の「職業能力評価シート」と「キャリアマップ」のツールを活用し、技術・技能レベルの棚卸しを行うとともに、電気通信工事業のキャリアマップをもとに自社版キャリアマップを作成しました。特に、係長や技師長といった独自の職制に合わせてカスタマイズし、必要な資格や検定を追加することで、新卒・若手社員に将来のキャリアの道筋を明確に示すことに成功しています。

参考リンク:企業の取り組み事例〜東邦通信工業株式会社|厚生労働省

東邦通信工業

自社版のキャリアマップ

キャリアマップ導入の具体的なステップ

キャリアマップを効果的に導入するには、計画的なアプローチが必要です。

以下のステップを実行することで、組織に最適なキャリアマップを構築できます。

ステップ1:職種ごとに求められるスキルの洗い出し

厚生労働省の「職業能力評価基準」を参照し、業種・職種ごとに体系化された知識やスキルの基準、各役職に求められるスキルや経験を明確化します。また、社内で活躍している従業員のキャリアを分析し、成功パターンをモデル化します。

ステップ2:スキルや経験の段階的整理

厚生労働省が定めている「レベル1(初級)」から「レベル4(上級)」の段階区分を参考にして、自社のレベル(初級・中級・上級など)を設定します。そして、それぞれのレベルで必要な研修プログラムや経験機会を設計します。

ステップ3:評価基準の設定

スキルの習得状況を評価できる仕組みを設け、進捗を測定します。KPI【4】を導入し、従業員がどの段階にいるのかを明確化します。

ステップ4:研修・教育プログラムとの連携

必要なスキルを学ぶための研修やOJT【5】の設計を行います。外部の専門機関との連携や、eラーニングの活用も検討します。

ステップ5:定期的な見直しとアップデート

業務環境の変化や従業員のニーズに応じて、適宜キャリアマップを更新します。フィードバックを収集し、改善点を洗い出します。

経営者・人事担当者のための「キャリアマップ」Q&A

Q1:既存の評価制度とキャリアマップをどう連携させればよいですか?

A: 評価制度とキャリアマップは密接に連携させることで相乗効果を生み出します。具体的には、評価項目をキャリアマップで示されたスキル要件と連動させ、現在のレベルと次のステップに必要なギャップを明確にします。評価面談では、キャリアマップを参照しながら、次のステップに向けた具体的な育成計画を立案することが効果的です。また、評価結果がキャリアアップの判断材料となるよう、透明性の高い基準を設けることも重要です。

Q2:キャリアマップは人材採用にどう活用できますか?

A: キャリアマップは採用活動においても効果的なツールです。求職者に対して具体的な成長の道筋を示すことで、長期的なキャリア構築が可能な企業として魅力をアピールできます。特に成長志向の強い優秀な人材にとって、入社後のキャリアプランが明確に描けることは大きな魅力となります。面接時にキャリアマップを提示し、候補者の希望と照らし合わせた対話を行うことで、ミスマッチを防止し、入社後の定着率向上にも繋がります。

Q3:キャリアマップと能力開発支援制度はどう連携させるべきですか?

A: キャリアマップで示された次のステップに必要なスキルを習得するための能力開発支援(研修、資格取得支援、通信教育補助など)を整備すると効果的です。特にeラーニングシステムの導入は、従業員が自分のペースで学習でき、時間や場所に縛られずスキルアップできるため非常に効果的です。さらに、人事システムとの連携で評価・昇進・報酬制度とeラーニングの学習成果を直接リンクさせる統合環境を構築できます。

まとめ

キャリアマップは、組織と従業員の成長を共に支える重要なツールです。効果的な導入・運用には、現実に即した設計、環境変化に対応できる柔軟性、従業員との丁寧なコミュニケーション、能力開発支援制度との連携、そして多様なキャリア志向に対応したキャリア設計が不可欠です。

厚生労働省の職業能力評価基準と無料ツールを活用することで、より実践的なキャリアマップを構築できます。定期的な効果測定と改善を行いながら、キャリアマップを単なる図表ではなく「対話のツール」として活用し、従業員のキャリアと組織の人材戦略を両立させるバランスの取れた運用を目指しましょう。

関連用語

【1】キャリアパス(Career Path)(リスキング用語集22)

従業員の職業人生における成長の道筋。個人の能力開発や目標達成を支援するとともに組織の人材育成戦略にも役割を果たす。

【2】DX(デジタルトランスフォーメーション)

デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや組織文化を根本的に変革し、顧客価値や競争力を高めるプロセス。単なるIT化ではなく、デジタル技術を核とした経営戦略の変革を意味する。

【3】スキルセット(Skill Set)

個人が持つ知識、能力、経験の総体。職務遂行に必要な複数のスキルの組み合わせを指す。

【4】KPI (Key Performance Indicator)

組織や個人の業績を評価するための主要な指標。目標達成度や効率性を測定し、戦略的な意思決定や改善活動の基準となる。

【5】OJT(On-the-Job Training)

実際の職場で日常の業務を通じて行われる教育訓練のこと。従業員が実践的なスキルや知識を習得するために、実際の業務環境の中で上司や先輩から指導を受けながら学ぶ方法。