スキルタクソノミー すきるたくそのみー

近年、急速な技術革新やビジネス環境の変化に伴い、企業にとって「リスキリング」の重要性が高まっています。リスキリングとは、従業員の既存のスキルを更新し、新しい能力を身につけさせることで、変化する職場のニーズに適応させるだけでなく、新しい業務や職業にも対応できるようにする取り組みです。

本用語集では「スキルタクソノミー」に関連する概念を初心者にもわかりやすく解説していきます。

目次

「スキルタクソノミー」をひとことでいうと?

スキルタクソノミーとは、組織内で必要とされるスキルを体系的に分類・整理したフレームワークのことです。

スキルタクソノミー の基本概念

「スキル」は、特定の業務や作業を遂行するための能力や知識のことを指します。

「タクソノミー」は、物事を体系的に分類・整理する方法論を指します。生物学での生物分類法が代表的な例ですが、ビジネスの文脈では、特定の領域における概念や項目を階層的に整理し、その関係性を明確にする手法として活用されています。

これらが組み合わさった「スキルタクソノミー」は、組織で必要なスキルを体系的に整理・分類するための仕組みです。このフレームワークにより、業務スキルを大分類から小分類まで段階的に整理でき、スキル間の関連性を明確に把握できます。この体系化により、組織は効果的な人材育成、適材適所の配置、公正な評価を実現できます。従業員にとっても、自身のキャリア開発の方向性が明確になり、計画的なスキルアップが可能になります。

スキルタクソノミーが注目されている背景

スキルタクソノミーが注目を集めている主な理由として、以下が挙げられます。

デジタルトランスフォーメーションの加速

企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)【1】推進に伴い、必要とされるスキルが急速に変化しています。従来の職種や役割の枠組みでは対応できない新しいスキルニーズが生まれており、それらを体系的に整理・管理する必要性が高まっています。

人材のスキル可視化ニーズの高まり

働き方改革やジョブ型雇用【2】への移行に伴い、従業員のスキルを明確な基準で評価・管理する必要性が高まっています。そのため、個々のスキル、能力を体系的に整理・可視化し、客観的な指標に基づく人材配置や効果的な育成計画の立案が求められています。

リスキリング需要の増加

テクノロジーの進化により、既存の仕事が自動化されたり、新しいスキルが必要になる中で、従業員のリスキリング【3】のニーズが高まっています。このような状況下で、個々の現在のスキルと、将来必要となるスキルを体系的に把握・管理するための重要なツールとして注目されています。

スキル関連用語の整理とちがい

近年、スキルに関連する様々な概念が注目されています。これらが注目を集めている背景には、デジタルトランスフォーメーションの加速やジョブ型雇用の浸透があります。スキルに関連する用語は時として混同されがちですが、それぞれの特徴と違いを理解することで、より効果的な人材マネジメントが可能になります。

主要な概念の定義

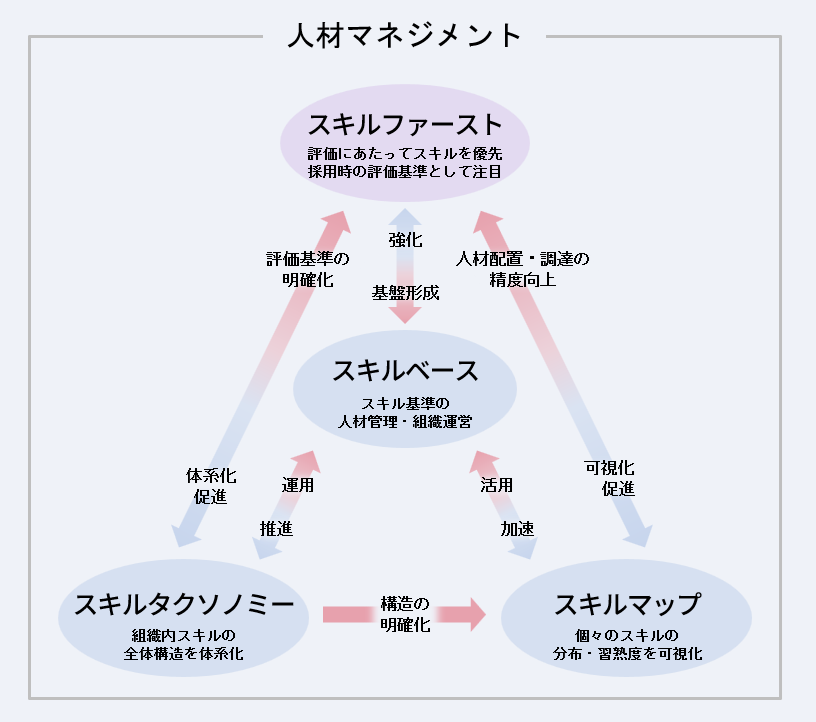

スキルファースト【4】

学歴や経歴よりも、個人が実際に保有するスキルを優先する考え方。特に採用時の評価基準として注目されています。

スキルベース【5】

従業員のスキルを基準に、人材管理や組織運営を行う手法。職務や役職ではなく、実際の能力を重視します。

スキルタクソノミー

組織内のスキルを体系的に分類・整理した枠組み。スキルの階層構造や関連性を明確化します。

スキルマップ【6】

従業員一人ひとりが持つスキルの分布や習熟度を可視化したもの。人材配置や育成計画の基礎資料として活用されます。

これらの概念は相互に関連しています。スキルファーストは評価の考え方を示し、スキルベースはその活用方法を提供し、スキルタクソノミーは基盤となる「スキルの体系」を確立し、スキルマップはそれらを可視化するツールとして機能します。組織がこれらの概念を効果的に組み合わせることで、より柔軟で効率的な人材マネジメントが可能になります。

世界経済フォーラムのグローバル・タクソノミー

2021年、世界経済フォーラム(WEF : World Economic Forum)は、グローバルな視点からスキルを体系的に分類した「グローバル・タクソノミー」を発表しました。この分類法は、急速に変化する労働市場のニーズに対応し、効果的なリスキリングを推進することを目的としています。

コンピテンシーの3つの構成要素

コンピテンシー【7】とは、個人が持つ「職務を効果的に遂行するために必要な能力や特性の総体」を指します。これには、知識やスキルだけでなく、態度や価値観、行動特性なども含まれます。

スキルタクソノミーにおいて、コンピテンシーは基本的な構成単位として位置づけられており、以下の3つの要素から成り立っています。これらの要素が相互に作用し合うことで、効果的な職務遂行が可能となります。

1. スキルと知識

スキルは「実践的な業務遂行能力」、知識は「必要な情報や理論の理解」を表します。

さらに、知識は「実践的な知識」と「理論的な知識」の2種類に分類されます。

2. 態度

様々な状況における行動傾向や感情管理、信念を指します。 これにより、状況に応じた適切な対応が可能になります。

3. 能力

仕事をする上で必要な基本的な能力のことで、以下の4つを指します。

- 身体的能力:作業に必要な体力や運動能力

- 動作技能(精神運動能力):手先の器用さや動作の正確性

- 認知能力:情報処理や判断、問題解決能力

- 感覚能力:視覚、聴覚などの知覚能力

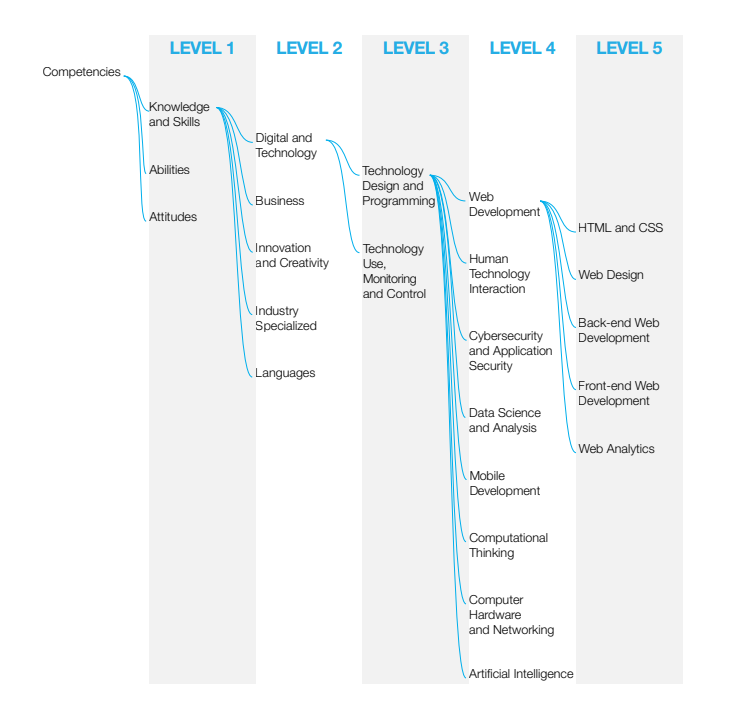

グローバル・タクソノミーの5段階レベル構造

コンピテンシーの要素が効果的に組み合わさることで、グローバル・タクソノミーの各レベルに応じたスキル発揮が可能となります。グローバルタクソノミーでは、スキルを体系的に整理し、5つのレベルに階層化しています。

レベル1:コンピテンシー領域

広範囲なスキルの大分類。職種や業界を超えて求められる基盤的なスキルグループを示す

レベル2:スキルグループ

第1段階の「コンピテンシー領域」をより具体的なスキルの集合体に分割したもの

レベル3:スキル

スキルグループの中で、個別のスキルをリスト化したもの

レベル4:タスク

「スキル」を業務レベルで具体的な作業に落とし込んだもの

レベル5:能力

最も具体的なレベルで、特定のスキルやタスクを遂行するための個々の能力を示す

この構造の特徴は、レベル5において、各組織が独自のタクソノミーを「プラグイン」のように組み込めることです。企業、組織などのエンドユーザーが、独自の基準で定義できる柔軟な階層となっています。これは、特定の業界や職種、地域のニーズに応じて、より細かくスキル要件を調整できる仕組みです。

Web開発のケースにおける5段階レベルの例

レベル1:Knowledge and Skills(知識とスキル)

例:デジタルスキル全般

レベル2:Digital and Technology(デジタルとテクノロジー)

例:プログラミング、システム開発、データ分析

レベル3:Technology Design and Programming(技術設計とプログラミング)

例:ソフトウェアアーキテクチャ設計、アルゴリズム開発、プログラミング言語

レベル4: Web Development(Web開発)

例:フロントエンド開発、バックエンド開発、Webデザイン

レベル5:HTML and CSS

例:HTMLによるマークアップ、CSSによるスタイリング

参考リンク:Building a Common Language for Skills at Work −A Global Taxonomy|WEF

スキルタクソノミーの実務的な活用方法

スキルタクソノミーは、企業が人材を適切に管理し、成長を促すための重要な仕組みです。これを活用することで、採用や育成の精度を上げ、従業員の能力を最大限に引き出すことができます。人事部門と経営層が連携しながら活用することで、組織全体の競争力を高めることが可能になります。

採用計画への活用

スキルタクソノミーを活用することで、「どんなスキルを持つ人材が必要か?」を明確にすることができます。

・求人要件を明確に設定

ポジションごとに求められるスキルを具体的にリストアップし、採用のミスマッチを防ぐ。

・評価基準の統一

面接時に共通のスキル評価基準を設定することで、より客観的な採用が可能になる。

・採用コストの最適化

適切な人材要件を設定することで、採用プロセスの効率化を図り、無駄なコストを削減する。

人材育成計画の策定

スキルタクソノミーを活用することで、より計画的な人材育成が可能になります。

・スキルギャップの分析

現状のスキルと目標のスキルを比較し、どのスキルを強化すべきかを特定する。

・研修プログラムの最適化

職種や役職ごとに必要なスキルを整理し、効果的な研修を設計する。

・キャリアパスの明確化

従業員がスキルを高めながら成長できるキャリアパス【8】を提示し、モチベーション向上につなげる。

人事評価制度との連携

評価の基準が明確になり、より公平で納得感のある人事評価が実現できます。

・スキルに基づく評価指標

主観的な判断ではなく、スキルレベルに応じた具体的な評価を設定する。

・適材適所の配置

スキルマップを活用し、従業員の能力に合ったポジションへ配置する。

・スキル連動の報酬制度

スキルアップが直接評価や昇給につながる仕組みを導入し、学習意欲を高める。

組織力の可視化と戦略立案

企業全体のスキル分布を把握することで、組織の強みと課題が見えてきます。これを活かして、長期的な人材戦略を立てることができます。

・スキル分布の可視化

現在の組織がどのスキルに強みを持ち、どこに課題があるのかを明確にする。

・未来のスキルニーズを予測

市場の変化に応じて、今後必要になるスキルを見極め、中長期的な育成計画を立てる。

経営者・人事担当者のための「スキルタクソノミー」Q&A

Q1:スキルタクソノミーと報酬制度をどのように連携させるべきですか?

A: スキルタクソノミーと報酬制度の連携では、まず各スキルレベルに合わせた報酬基準を明確に定めます。その際、評価の公平性を保つため、具体的な評価項目と判定基準を従業員に開示します。導入時は一部の部署で試験的に始め、その後全社展開を進めます。制度が正しく機能しているか定期的に確認し、必要があれば見直しを行います。

Q2: 既存の従業員の評価や処遇はどうなりますか?

A: 段階的な導入が重要です。まずは一部の部門で試験的に運用し、その結果を見て調整を行います。その後、6ヶ月から1年程度の期間をかけて、既存制度と併用しながら全社に広げていきます。この間、従業員の意見を聞きながら必要な改善を加えることで、スムーズな移行が可能になります。

Q3: スキルタクソノミー導入時の課題は?

スキルタクソノミーの導入では、評価基準の公平性と透明性の確保が課題となります。

従業員の抵抗感への対応のため、丁寧な説明と一部の部署での試験的な導入が必要です。さらに、各部署で必要なスキルが異なるため、会社全体で共通の土台を作りながら、部署ごとの特徴も考慮に入れる必要があります。また、AIやデジタル技術の進展に伴う新しいスキルを継続的に組み込んでいく必要があります。

まとめ

スキルタクソノミーは、組織の人材マネジメントを効果的に行うための重要なツールです。しかし、その導入には慎重な計画と継続的な運用が必要です。組織の規模や特性に応じた適切な設計と、環境変化に対応した柔軟な更新が成功の鍵となります。

今後は、AI技術の発展やデジタル化の進展により、より動的で柔軟なスキルタクソノミーの運用が可能になると考えられます。組織は、これらの変化に対応しながら、効果的な人材マネジメントを実現していくことが求められます。

関連用語

【1】DX(デジタルトランスフォーメーション)

デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや組織文化を根本的に変革し、顧客価値や競争力を高めるプロセス。単なるIT化ではなく、デジタル技術を核とした経営戦略の変革を意味する。

【2】ジョブ型雇用(リスキング用語集5)

個人の職務や役割を明確に定義し、その職務に適した人材を採用・配置する雇用形態。

【3】リスキリング(Reskilling)

従業員に新しいスキル、能力を習得させることで、職場の変化や新たな業務にも対応できるようにする取り組み。

【4】スキルファースト(Skill-First)(リスキリング用語集3)

採用や人材育成において、学歴や経歴よりも、実際に保有するスキルを優先する考え方。

【5】スキルベース(Skill-Based)(リスキリング用語集17)

従業員一人ひとりが持つスキルや能力に基づいて人材管理や組織運営を行う手法。

【6】スキルマップ(Skill Map)(リスキリング用語集23)

現在の組織能力と将来必要となるスキルのギャップを特定するために、個々および組織全体のスキル状況を可視化したもの。

【7】コンピテンシー(Competency)

職務を効果的に遂行するために必要な能力や特性の総体。単なる知識やスキルだけでなく、仕事の成果につながる「行動・態度・価値観」なども含まれる。

【8】キャリアパス(Career Path)(リスキング用語集22)

従業員の職業人生における成長の道筋。個人の能力開発や目標達成を支援するとともに組織の人材育成戦略にも役割を果たす。